您的位置:首页 >热点 >

老年人投资要小心!给银发投资者的“维权课”

导语:理财文化万里行,基金走进千万家。欢迎大家搜索【华夏基金投资者教育基地】,关注“加强投资者维权教育”主题投资者教育活动,解锁更多理财知识。

170万元。这是82岁的退休教师邵丽渊为安度晚年投入的基金本金,因为腿脚不便,她便在客户经理的推荐下,在线上完成了理财产品的购买。她本以为这只是另一种“存钱”,却没想到在一年后,这笔钱缩水了超过37万元。更让她难以接受的是,事后才发现,银行客户经理推荐的所谓“稳健型”产品,实则是R3以上高风险等级基金,完全不符合她的风险承受能力。

这并非个例。随着我国老龄化进程加速,在超2.8亿的60岁以上老人群体中,许多人手握半生积蓄,试图通过理财让晚年生活更加安稳。然而,本应是“钱生钱”的美好规划,却因信息不对称、销售误导以及错误操作,演变成了一场场“养老钱保卫战”。当耄耋之年被迫与复杂金融产品“过招”,当“稳健理财”沦为“血本无归”,我们不得不深入追问:银发族的财富安全,究竟该如何守护?

01真实案例:揭开银发投资陷阱的面纱

2022年年初,62岁种苹果为生的刘佳父亲,前往中国邮政储蓄银行陕西省宝鸡市凤翔区某支行,打算存一万元一年定期存款。他向柜员表明要办定期存款业务。一年后因用钱去咨询存款到期时间,打印“存单”时却惊觉,原本的定期存款变成了“国泰利通9个月持有A基金”。刘佳父亲称自己根本不知情,也未做过风险评估调查。刘佳认为父亲不符合承担基金风险条件,是银行柜员违规操作。她先后两次陪父亲到支行协商,要求调取交易“双录”,银行却以过期为由拒绝。银行起初态度强硬,后经协商,考虑家庭特殊,为刘佳父亲补偿基金亏损及按一年期利率1.95%计算的利息340元,不过支行负责人坚称不存在“误导销售”行为。

事实上,对于老人来说,数字鸿沟更是障碍。今年3月,退休职工林先生遭遇烦心事。他本在手机银行办理10万元定期存款到期转存,操作时因界面相似,不慎误点进入基金购买页面。林先生未加留意,便将全部积蓄投入某混合型基金。一个月后,家中突发用款需求,林先生登录手机银行提前支取“存款”,却发现钱没有实时到账。两天后钱到账,金额却已不足10万元,出现了亏损。原来,林先生购买基金时,既未真实填写风险评估问卷,也未仔细阅读产品风险提示,还将页面显示的“近1年收益率”误认成存款利率。这类“线上操作陷阱”在高龄投资者中频频发生,多数银行APP都没有针对老年人优化界面,复杂的操作流程让“数字鸿沟”变成了“维权障碍”,让老人们有苦说不出。

相比年轻人,老年人由于年龄见长,身体机能退化,更应该作为一个特殊群体看待。75岁的李大爷患有高血压和记忆力衰退,2023年去银行办理业务时,被客户经理推荐“收益翻倍”的私募基金。对方既没有询问他的健康状况,也没有要求家属签字,只是让李大爷在一堆文件上签了字,就完成了R5级私募基金的购买流程,投入了30万元。2024年基金封闭期结束,李大爷才得知产品亏损了30%,本金只剩下21万元。查询合同后发现,该产品风险等级与自己的风险承受能力完全不匹配,而且银行没有留存任何风险提示记录,健康评估表更是空白一片。好在法院审理时明确,银行对高龄患病投资者需要尽更高的谨慎义务,未做健康评估、未要求家属签字属于严重违规,最终判决银行赔偿李大爷80%的损失。

2021年1月,71岁的何中老人(化名)前往某股份制银行武汉分行营业部,打算将积攒多年的30万元办理大额定期存款。然而,在客户经理龙某的介绍下,老人独自一人将这30万元全部买成“招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金”,还支付了3557.31元手续费。何中老人年过七旬且早年中过风,每月退休金仅3000元,身体和经济状况都不适合高风险投资,但银行在风险评估环节似乎并未充分考虑这些因素。购买基金后,老人未和家人提及此事。直到2023年12月,另一名宋姓工作人员接手后约老人面谈,老人才知道出现大幅亏损,但选择瞒着家人。后来,老人虽在宋姓工作人员推荐下换了另一只基金盈利几千元,可最终还是亏损近17万元。之后老人因病需手术,这笔钱取出时仅剩13万余元。

02明确边界,高龄投资者的权益

销售人员常常会用“高收益”“稳健”等字眼来吸引老年人,却故意淡化产品的风险等级。就像上述案例,银行没有执行“双录”流程,也没有如实告知产品风险等级与投资者适当性匹配结果。在实际操作中,为了促成交易,有些业务员会把风险提示步骤用极快的语速略过,或者只用客户听不懂的专业语言粗略说明,导致客户根本意识不到自己已经被提示了风险。

金融监管总局2025年7月发布的《金融机构产品适当性管理办法》(以下简称《办法》)进一步明确,自2026年2月1日起施行,对金融机构向老年人销售产品作出更细致规定,这里以《办法》规定为准,金融机构向65岁以上老人销售相关产品需履行“特别保护义务”,老人们可依法维权。

首先,核心义务:“了解客户、了解产品、适当销售”。金融机构必须先评估老人的风险承受能力、健康状况、财务状况,然后再推荐匹配的产品。对于70岁以上的老人,原则上不能推荐R4级(中高风险)及以上基金;如果老人坚持购买,需要满足三个条件:本人签字确认已知晓风险、家属签字同意、销售过程全程双录。

其次,有关违规销售的3个认定标准:第一,风险等级错配。如果老人风险测评结果为R1(保守型)或R2(稳健型),却被推荐R3及以上风险产品,像股票型基金、私募基金等,这就是违规行为;第二,程序存在瑕疵。未双录、风险测评由工作人员代操作、未让本人或家属签字确认,这些程序上的漏洞都能成为老人维权的依据;第三,关键信息未告知。如果金融机构没有说明产品是基金/保险而非存款、没有提示亏损风险、隐瞒锁定期或退保费用,都属于误导销售。

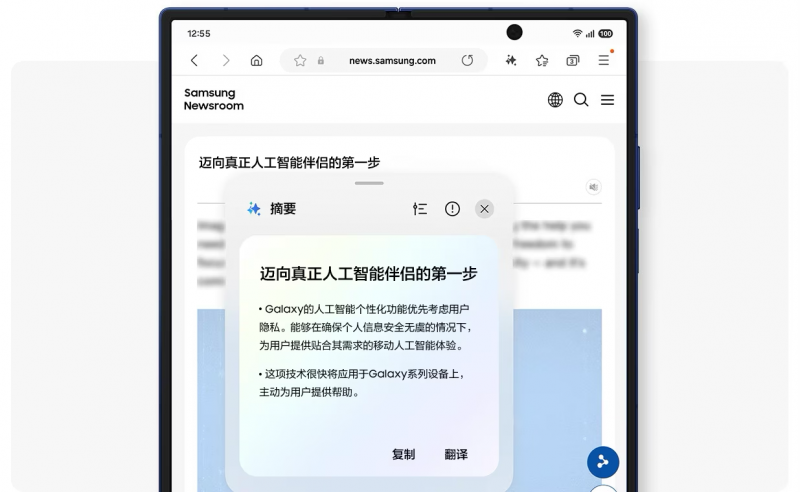

最后,特殊保护条款出炉,65岁以上再添“防护盾”。2025年7月发布的《金融机构产品适当性管理办法》明确规定,65岁以上客户购买高风险产品,金融机构需要履行“特别注意义务”,包括制定专门销售流程、追加了解信息、给予更多考虑时间、及时回访等。线上销售的产品,界面必须适老化、易用性强,不能因为操作复杂给老人设障碍。这意味着,65岁以上的老人作为高龄群体,将获得更严格的销售规范保护,任何忽视这些义务的销售行为,都可以认定为违规。

03维权指南,老年人维权的实操步骤

一旦陷入投资陷阱,老年人及其家人可以按照以下步骤维权:

首先,维权成功的关键在于证据。有效证据包括:风险测评问卷(需本人签字)、双录视频/录音、沟通记录(微信/电话录音)、产品宣传材料、交易流水、病历(证明健康状况影响判断)等。纸质材料应单独存放,电子证据应云端与本地双备份,关键内容可到公证处公证。对于老年人来说,可委托子女或信任的人协助整理证据材料。

其次,协商沟通是首选途径。首先向销售机构提交书面投诉,明确诉求并附上证据。协商时最好有家人陪同,保持冷静理性。

再者,监管投诉是有效手段。协商无果后,可拨打银保监会12378或证监会12386热线,或通过其官网在线投诉。投诉时应简明扼要陈述事实,并指出销售机构的具体违规行为。

最后,法律诉讼是最终途径。保留完整证据链,向法院提起诉讼,主张销售方未履行适当性义务。对于经济困难的老年人,可联系社区法律援助中心、老年维权工作站,获取免费法律支持。

04预防优于治疗:银发族投资的“三道防线”

第一道防线:产品选择坚持稳健为主

老年人应优先选择国债、大额存单、R1-R2级稳健型基金等低风险产品,远离R4及以上高风险产品。不要被所谓的“高收益”迷惑,收益与风险永远成正比。

第二道防线:决策过程引入“第二人”

重大投资决策务必告知子女或信任的亲友,避免独自签字确认。金融机构向70岁以上客户销售高风险产品时,需取得家属签字确认,这是对老年人的重要保护。不要轻信“保本高息”话术,所有收益、风险说明需以书面文件为准。拒绝“先签字后看合同”的要求,务必在完全理解后再做决定。

第三道防线:增强自身金融素养

多参加正规金融机构为老年人提供的金融消费者权益保护教育宣传活动,学习金融知识,增强风险识别能力。

70岁以上投资,核心不是“赚多少”,而是“稳得住”。养老钱是一辈子的积蓄,经不起高风险投资的折腾,更不能被销售误导“打水漂”。记住3个核心:不碰高风险产品、签字前必找家人把关、权益受损时留好证据。总之,守住养老钱,就是守住晚年生活的底气和尊严。

(案例来源:工人日报,《82岁老人被推销170万元基金亏损37万元》,2025.1.10。

南方都市报,《湾财调查|存款变买基金?六旬老人向邮储银行维权索偿本息》,2024.3.18。

晋江新闻网,《明辨产品信息守护养老钱六旬老人误购基金亏损引警示》,2025.8.22。

极目新闻,《极目帮办|七旬老人在银行买30万元基金,三年后亏损过半》,2024.11.21。)

免责声明:文章内容不构成投资建议,请投资者独立决策并自行承担风险,过往业绩不预示未来表现,投资需谨慎,详阅基金法律文件。该文章仅限华夏基金投资者教育基地开展投资者教育,未经授权禁止第三方机构或个人以任何形式进行传播、剪辑。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。